一股名为“海龟汤”的推理游戏风潮席卷校园。这款通过猜谜解构故事的游戏,以其独特的互动形式和刺激的推理过程,成为学生们课余的新宠。

当孩子们沉浸在“提问-推理-揭底”的思维狂欢时,血腥恐怖的“红汤”“黑汤”内容却让家长心惊胆战:孩子随意脱口而出的“分尸”“自杀”字眼、充斥暴力元素的故事情节,正悄然侵蚀着校园文化的边界。

许多家长陷入两难,完全禁止害怕扼杀孩子的推理兴趣和社交需求,放任不管又恐不良内容成为孩子的“精神毒瘤”,侵蚀心理健康。如何引导孩子选择健康合适的游戏内容,已成为众多家长热切关注的话题。

01.

卡游、网游含恐怖血腥元素引家长担忧

海龟汤,是一种以悬疑推理为核心的社交类游戏,因经典初始故事与“海龟”相关而得名。它的规则简单,无需复杂道具,既可以通过口头讲述玩,也有配套的卡牌产品。

据了解,海龟汤的核心规则为“反向逻辑解谜”,由一名玩家担任“出题者”,给出一个“汤面”,即简短、碎片化的故事结局,其他玩家作为“猜题者”,通过提问获取线索,并根据现有线索串联起完整的逻辑链,猜出“汤底”(谜底),解开故事背后隐藏的真相。

在提问的过程中,出题者只能用“是”、“不是”、“无关紧要”等答案进行回应,增加了解谜的难度。因此,玩家在解谜成功时能获得较强烈的成就感和满足感。这类游戏与“剧本杀”类似,糅合了侦探推理的环节,更重要的是,出题者可以自行创作桥段,设计故事情节,吸引了众多玩家。

海龟汤能在校园走红,背后有着多方面因素的助推。一是孩子天然追求刺激,卡牌中悬疑情节,能带来“既怕又想玩”的体验,契合其好奇心;二是部分孩子借游戏转移负面情绪,解谜过程可暂时让其抽离孤独感与挫败感;三是短视频平台的推波助澜,“勇气测试”类挑战视频将游戏与“潮流”绑定,激发其好胜心;四是校园社交需求驱动,游戏成课间话题、破冰工具,孩子为避免孤立,即便兴趣低也会参与;此外,部分孩子喜爱思考,解谜能锻炼其逻辑,满足其探索欲。

然而,不少海龟汤的故事情节含血腥、暴力情节,引发家长担忧。“你能想象一个10岁孩子能随意地把‘分尸’‘杀人’‘死’等字眼说出口的场景吗?这太可怕了。”来自江西的苏女士称,她周末在家听10岁女儿教4岁儿子玩海龟汤,对话里充斥着暴力、恐怖内容,吓得她赶紧制止并对女儿做出引导。

全职妈妈林女士也表达了类似的看法。她告诉记者,她家女儿正在读四年级,一次偶然听到女儿跟小伙伴在玩海龟汤,一开始觉得挺有趣的,还帮忙搜汤面汤底,结果发现网上很多创作者写的段子涉及违法、恐怖内容等,她认为大部分孩子在搜集海龟汤游戏段子时不太会辨别,担心这些不良内容会对孩子洗脑,让她们习惯暴力、血腥行为。

《消费者报道》记者调查发现,除海龟汤这种线下桌游,还有不少含血腥、恐怖元素的线上网络游戏在青少年群体中流行。以大型在线游戏平台Roblox(罗布乐思)为例,该平台既支持电脑端也支持移动端APP,允许玩家自行创作内容,存在大量由个人或小团队制作的恐怖游戏、逃生游戏或鬼屋游戏,青少年很容易在无意中接触到这类内容。

针对未成年玩家参与年龄限制级游戏的争议,Roblox在今年宣布,到2025年底,所有拥有平台通讯权限的用户都必须完成AI自拍扫描验证年龄的检查。13岁以下的儿童将被禁止使用语音聊天或发送私信,未满18岁的用户将无法查看未设年龄分级的内容,9岁以下用户将无法查看“轻度”以上级别的游戏内容。

另一款网游Minecraft(我的世界),玩家年龄设置在9岁以上,宣称对青少年空间及数学能力有积极提升作用,因此受到众多青少年游戏玩家青睐。

(图源:网易Minecraft中国官方合作伙伴)

Minecraft原生内容相对健康,但游戏中的“下界”和“末地”维度设计会带有阴暗、恐怖风格,玩家下载的模组和资源包可能含僵尸、骷髅等画面及恐怖音效。

(图源:Minecraft官网)

02.

每个孩子对恐惧的承受能力不同

青少年及低龄儿童若长期接触这类游戏,会影响心理健康吗?

“12岁以下的儿童认知能力有限,难以区分幻想与现实,恐怖内容容易造成心理创伤和噩梦。随着年龄增长和大脑发育,孩子对恐怖套路的阈值会逐渐变高,注意力可能转向其他更现实的主题,如社交、学业等。”从事小学心理教育的张老师向《消费者报道》记者表示,对于大多数孩子而言,恐怖游戏是正常的阶段性探索,孩子在短暂尝鲜后会自然转向其他娱乐方式。

每个孩子对恐惧的承受能力不同,在现实生活中拥有充足安全感的孩子,能更好地处理虚拟恐怖带来的冲击。但当孩子持续出现睡眠障碍、独处恐惧等情绪反应,或出现回避、自残或伤害他人等行为时,意味着他可能受到了刺激伤害,需引起家长注意。

需要警惕的是,如果孩子过度沉迷于恐怖游戏,这可能释放着一个危险信号——孩子在现实生活中可能正在遭受如学业压力、社交困难、家庭矛盾等困扰,因此想借着恐惧带来的刺激掩盖现实痛苦,从而获取现实中难以得到的价值感和掌控感。

03.

如何挑选适合孩子的游戏?

对于“孩子爱玩恐怖游戏”这件事,家长不必过于恐慌,这是孩子探索生命、认知世界的一种途径,属于成长过程中的阶段性表现。若家长一昧阻止反而容易激发孩子的逆反心理,甚至激化亲子间的矛盾。当发现孩子迷上恐怖游戏时,不妨试着接纳其兴趣与情绪,通过给予孩子稳定的情感支持建立信任,在此基础上教会孩子鉴别游戏内容的好坏,让他们带着好奇心去尽情探索,以防孩子产生不良行为。

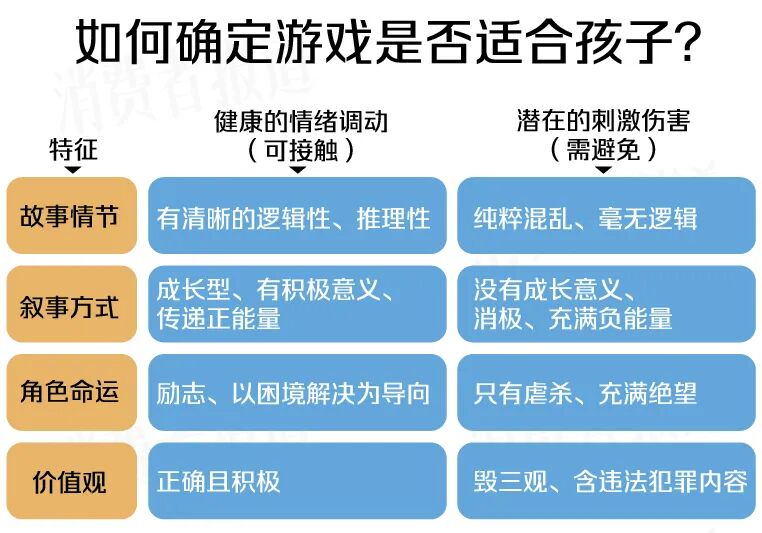

怎样的游戏适合孩子?通常需满足以下条件:

①故事情节具有清晰的逻辑性、推理性,能让孩子在解谜过程中锻炼思维;

②叙事方式对孩子的成长具有积极意义,能传递正向理念;

③角色命运充满励志色彩,故事内容以困境解决为导向,如主人公“绝处逢生”,在困境中凭借智慧或勇气“杀出”生路;

④整体输出积极、正确的价值观,帮助孩子树立健康的认知。

反之,如果孩子正在玩的游戏,存在故事情节混乱、毫无逻辑,除了血腥或恐怖元素无任何积极引导,角色命运只有绝望、虐杀,对孩子成长毫无意义甚至输出消极负面价值观的内容,家长就要警惕,判断游戏是否会给孩子带来心理伤害,及时作出引导。

另外,由于“恐怖”和“推理”的界限较模糊,当无法在短时间内快速判断这款恐怖游戏是否适合孩子,而孩子又表现出对恐怖元素的兴趣,家长可尝试以经典儿童恐怖小说为过渡,比如《鸡皮疙瘩》、《口袋里的爸爸》等。这些作品巧妙地运用悬念营造氛围,带来可控的惊吓体验,能在安全的阅读环境中帮助孩子克服对“恐怖”的恐惧,同时传递勇气与智慧,为孩子建立对恐怖、推理类内容的正确认知打下基础。

未来,随着更多新形态游戏的出现,孩子与“恐怖”“推理”类内容的接触或许会更频繁。如何在保护孩子心智健康的同时,不熄灭他们探索世界的热情?问题的答案,也许就藏在我们与孩子的平等对话里。

免责声明:所有平台仅提供服务对接功能,资讯信息、数据资料来源于第三方,其中发布的文章、视频、数据仅代表内容发布者个人的观点,并不代表泡财经平台的观点,不构成任何投资建议,仅供参考,用户需独立做出投资决策,自行承担因信赖或使用第三方信息而导致的任何损失。投资有风险,入市需谨慎。

迁址公告

迁址公告

古东管家APP

古东管家APP

关于我们

关于我们

请先登录后发表评论